はじめに

こんにちは。インクイットブログ担当です。

「配色で、こんなにも印象が変わるのか…!」

デザインに携わっている方なら、一度はそう感じたことがあるのではないでしょうか。

特に、大判ポスターやバナーなどの印刷物では、色が見る人の印象や反応を大きく左右します。遠くから見たときの視認性や、感情を動かす色の効果は、サイズが大きくなるほど重要です。

今回は「暖色と寒色の違い」を軸に、大判印刷デザインでの配色の基本と、失敗しないためのポイントをご紹介します。

暖色・寒色とは?

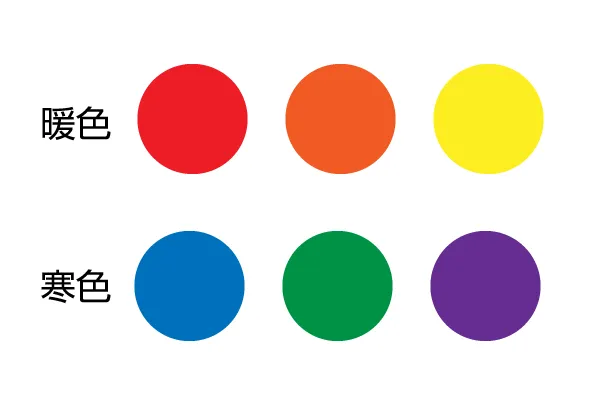

色は「暖色系」と「寒色系」に分けられることがあります。これは見た目のイメージだけでなく、人が色から受ける心理的な印象にも基づいています。

暖色とは?

赤・オレンジ・黄色など、火や太陽を連想させる色のことを指します。

感覚的には「温かい」「元気」「活発」「興奮」「情熱的」といった印象を与えるため、目を引きやすく、広告や販促物などによく使われます。

寒色とは?

青・緑・紫など、水や空、氷を思わせる色のことを寒色系といいます。

「涼しげ」「落ち着き」「信頼」「清潔感」「冷静さ」などを感じさせるため、医療・美容・環境関連のデザインで好まれます。

暖色と寒色の違いと印象の使い分け

暖色と寒色では、視覚的にも心理的にも印象が大きく異なります。

| 暖色系 | 寒色系 | |

|---|---|---|

| 主な色 | 赤・オレンジ・黄色 | 青・緑・紫 |

| 与える印象 | 活動的・元気・目立つ | 落ち着き・安心感・涼しげ |

| 向いている用途 | セール告知・イベント・飲食・子ども向け | 医療・企業PR・自然・清掃関連 |

また、暖色は前に出て見える「進出色」、寒色は後ろに下がって見える「後退色」とも言われ、大判印刷では視認性やレイアウトの設計に活用できます。

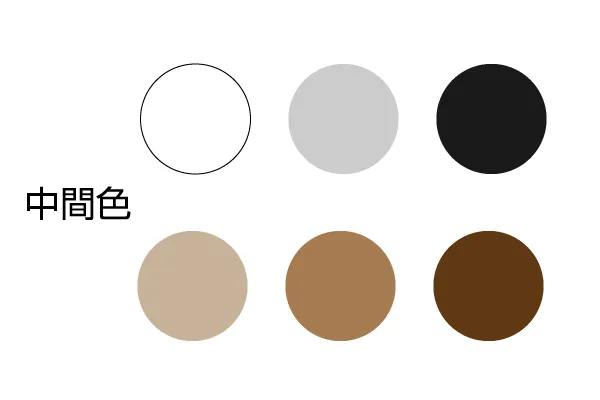

中間色・どちらにも属さない色とは?

暖色にも寒色にも分類されない色も存在します。たとえば、以下のような色です。

- グレー、白、黒などの無彩色:感情的な影響が少なく、他の色の引き立て役として活躍します。

- ベージュ、ブラウン、アイボリーなどの中間色:ナチュラルで調和的な印象。暖色にも寒色にも組み合わせやすい万能カラーです。

こうした色は、大胆な配色を中和したり、読みやすさを担保したりと、全体のバランスをとる上でとても重要な役割を果たします。

こんな記事もおすすめ|【比べてみた】RGBの画像データをCMYKに変換するとどうなる?

大判印刷デザインでの配色のポイント

用途に応じて色の印象を使い分ける

たとえば、目を引きたいセールやキャンペーン告知には赤やオレンジなどの暖色が効果的です。一方、信頼感や誠実さをアピールしたい企業ロゴやサービス紹介には、青系の寒色が向いています。

また、屋外ポスターなどでは、遠くからも目立つ暖色を使用しつつ、補色や中間色でバランスを取るのがコツです。

色のバランスを考える

暖色ばかりだと「うるさい」「焦る」印象を与えてしまうことがあります。反対に、寒色だけのデザインは「冷たく」「無機質」に感じられることも。

印象を和らげるために、次のようなバランスを意識しましょう。

- メインカラー1〜2色

- アクセントカラー1色

- 補助的な背景色や文字色(白・黒・グレーなど)

このように色数を絞ることで、洗練されたデザインに仕上がります。

視認性を意識した配色設計

大判印刷では、「見る距離」が近くもあれば遠くもあります。そのため、以下の点に注意が必要です。

- 背景色と文字色のコントラストを強くする

- 重要な文字やアイコンには、周囲を囲む「縁取り」や「影」をつける

- 屋外で使用する場合は、日光や照明による見え方も考慮する

視認性を確保することは、伝えたい情報を正確に届けるための基本です。

こんな記事もおすすめ|大判印刷の配色ルール|デザイン初心者でも失敗しない色の組み合わせの基本

配色の失敗例とその対策

失敗例1:文字と背景が似た色で読みにくい

色の組み合わせによっては、文字が背景に埋もれてしまい、内容が伝わりにくくなることがあります。特に赤背景にオレンジ文字、青背景に黒文字などは注意が必要です。

対策:

背景と文字の色のコントラストをしっかりつけましょう。視認性を高めたい場合は、白や黒などはっきりした色を使用するか、文字に影や縁取りを加えることで、可読性を確保できます。

失敗例2:たくさんの色を使いすぎて統一感がない

伝えたいことが多いほど、色数も増やしたくなりますが、色が氾濫すると視線が分散し、全体が雑多な印象になってしまいます。

対策:

色数はメインカラー1〜2色+アクセントカラー1色+補助色(白・黒・グレーなど)に抑えるのが基本です。ブランドカラーやデザインの目的に沿ったカラー設計を意識しましょう。

失敗例3:全体が暖色系で目が疲れる

赤・オレンジ・黄色などを多用しすぎると、画面全体が暑苦しく、目に負担を感じることもあります。また似た色味の配色は、可読性が下がる場合もあります。大判デザインでは、遠くから見ることを想定した配慮が必要です。

対策:

グレーや白などの無彩色を背景や余白に使用し、色の強さを中和しましょう。視線の“休憩場所”を設けることで、見やすく、読みやすいデザインに整えられます。

まとめ

暖色と寒色は、ただの色の分類ではなく、「人の感情に働きかける力」を持っています。

特に大判印刷デザインでは、色が見る人の印象を大きく左右します。

配色に迷ったときは、まず「どんな印象を与えたいか」を考えてみてください。そして、暖色・寒色をうまく組み合わせ、補助色でバランスを整えることで、伝わるデザインが完成します。

ぜひ今回ご紹介した配色の基本を、大判デザインに役立ててみてください!

デザインデータ作成もご相談ください

インクイットでは、タペストリーやパネル、什器などさまざまな販売促進用の印刷物を制作しており、印刷用のデザインもご依頼頂けます!

「色の組み合わせに自信がない」「用途に合った配色を提案してほしい」

そんなときもまずはお気軽にご相談ください。

【こんな記事も読まれています】

インクジェット印刷で色調整は可能?プロが解説する色合わせの実際とおすすめの方法

カラーユニバーサルデザインとは?大判印刷での配色ポイントと具体例を解説!

#デザイン #配色 #暖色 #寒色